こんにちは、お久しぶりです。

技術統括本部の kikuchi です。実に3年ちょっとぶりの登場です。

先日 10/19 - 20 にかけて奈良県奈良市にて開催されました、第35回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト(以下、高専プロコン)に参加してきましたので、その様子をお届けします。

今年は合計6名、うち私を含む3名は高専出身のエンジニアという構成で参加してきました。

高専プロコンとは?

高専プロコンは、全国の高専生がプログラミング技術によって、独創性のあるアイデアを実現する力を競うコンテストになっています。

高専プロコンは以下の3つの部門があり、全国から予選を勝ち抜いた高専生が1か所の本選会場に集まり、作品の独創性や有用性、技術力を競い合います。

- 課題部門: 与えられた課題テーマに沿った独創的なソフトウェア作品の制作

- 自由部門: 自由な発想で開発された独創的なソフトウェア作品の制作

- 競技部門: コンピューターを利用し、時間や精度、最適解の探索などのチーム対決

今年の課題部門は「ICT を活用した環境問題の解決」というテーマでした。

高専プロコンの課題部門は無理難題(!)のようなテーマであることが多いのですが、高専生の柔軟で独創的な発想力によって、課題解決に取り組んだユニークな作品が制作されます。

今年はゴミ問題に着目した作品や、環境教育に着目した作品が多かった印象です。

競技部門は「シン・よみがえれ世界遺産」をテーマとした対抗戦でした。

奈良県は日本の世界遺産が数多く存在する古都であり、日本、そして世界各国から観光客の訪れる地ですので、とてもピッタリのテーマですね。

このテーマは、2011年に行われた第22回大会(舞鶴大会)をベースに進化させた内容となっていて、私にとっては現役時代のオマージュで感慨深かったです。

文化財の修復をモチーフとした競技となっており、複数のピースから構成されるボード(修復前の文化財)に対して、抜き型(修復道具)を適用し、最終盤面(修復後の文化財)に少ない手数で修復できたチームが勝利する、という競技内容です。

オプティムと高専の深い関係

実はオプティムは、高専卒業生を多く採用しています。

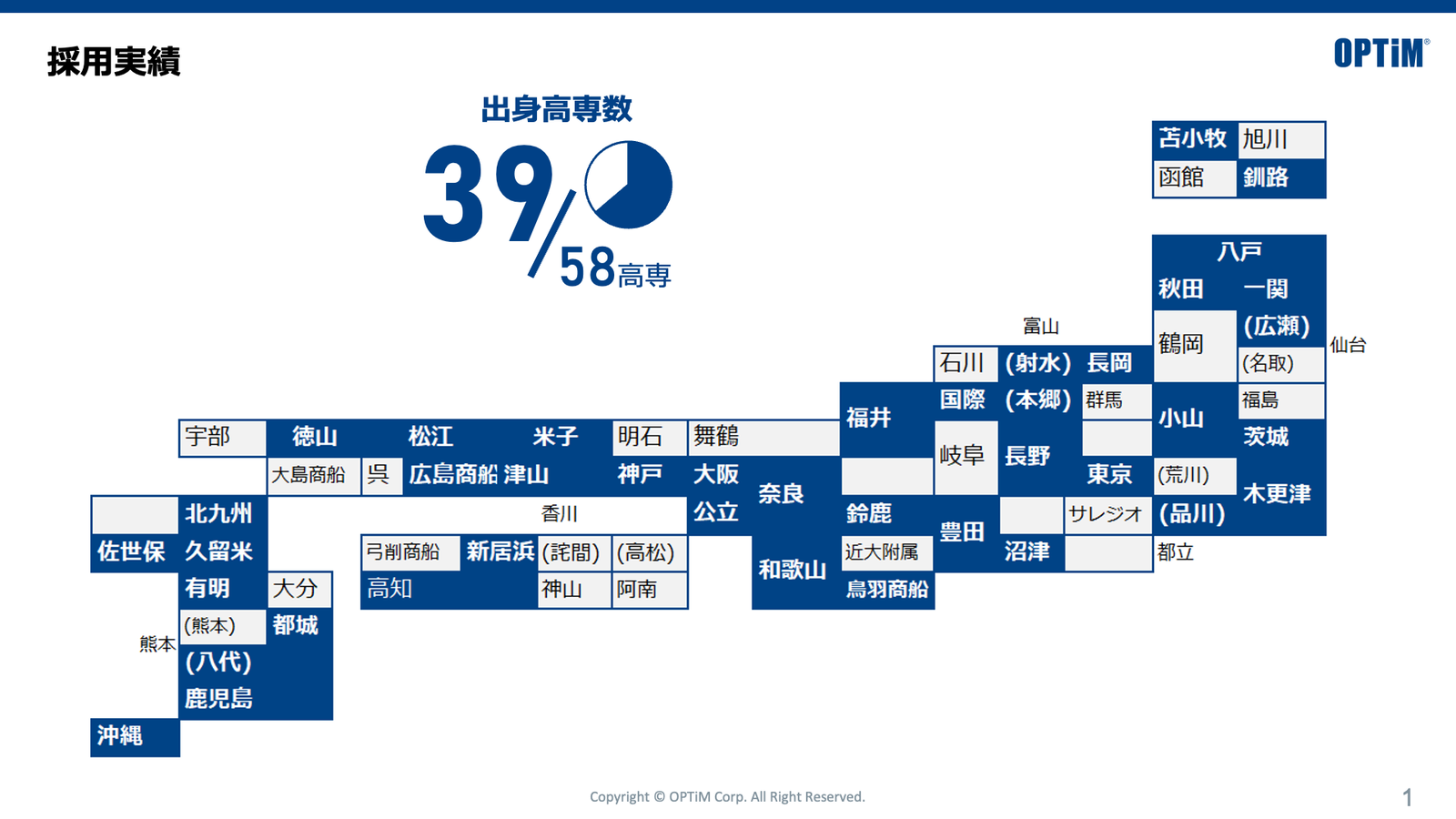

全国にある58校62キャンパスの高専のうち、なんと39校40キャンパスの卒業生の採用実績があり、多くの高専出身者がオプティムで働いています。

現在は全社員の約1割が高専卒業生です。全国の中学生のおよそ 1% が高専に進学すると言われており、とても多いことがわかりますね!

そしてオプティムの社員にはプロコン経験者も多く、過去に最優秀賞を取ったメンバーも在籍し、現場の最前線で活躍しています。

高専プロコンは高専生にとって青春の一幕であり、素晴らしいプロダクトが毎年生み出されています。

そんな高専生を応援すべく、オプティムは例年高専プロコンに協賛させていただいており、今年は一般協賛で開催のご協力をさせていただきました。

今年は参加された学生の皆さんに、オプティムのスマート農業事業で作った「寝かせ玄米ごはん」をお配りしました。 結構各チームで話題になっていたようで、驚いてもらったようで良かったです。

今年の高専プロコンの様子と気になった作品

今年は なら100年会館 という、JR奈良駅からすぐそこの、素敵な会場で行われました。

課題・自由部門はこのようなブースで、

競技部門はこの大きなステージで、それぞれ本選が行われました。

どの作品も独創的で技術力も高く、素晴らしかったのですが、ここでは参加したメンバーが特に気になった作品をピックアップでご紹介します。

課題部門 No.3 「SEA-VIS - 水中ドローンとAIによる調査システム - 」(沖縄工業高等専門学校)

沖縄では年々サンゴが減少しており、観光産業を中心とした地域であるため深刻な問題となっているそうです。 こういった地域に密着した課題に対して、テクノロジーを使って課題解決に取り組んでいるのが、高専プロコンの良いところですよね。

水上ドローンと AI を使うことで問題解決に取り組んでおり、オプティムの取り組みと近いことから、この作品にはとても親近感を覚えました。

魚や白化サンゴのアノテーションといった AI 系の泥臭いことも、水上ドローンの無人運転のようなハードウェアの制御にも取り組んでおり、私たちも苦労している分、その努力を感じられます。

「魚を上から写した画像は少なく学習に苦労した」というエピソードなど、現実の問題に AI を適用する際によくあるような問題にも直面していたようで、学生のうちからそういった課題にチャレンジできているのはとても羨ましい限りです。

自由部門 No.5 「uni」(香川高等専門学校 詫間キャンパス)

言葉に頼らず、風の触覚を用いることで、異なる言語を話す人々との交流を楽しむシステムを目指した作品とのことです。 この作品は、自由部門で最優秀賞を取っていましたね。

この作品、とにかくデカい!(笑)

聞いたところ、卒業前に一番大きな作品を作りたかったとか。

ユニークな作品ですが、裏に鏡とファンがあり、ファンの風を制御しているという、結構アナログな仕組みで出来上がっているのが面白かったです。

あと、この風による布の動きをシミュレーションしていて、それをなんと3年生が1人で、GPU を使って作ってると聞いて驚きました。すごい技術力ですね。

自由部門 No.15 「シオサビン - 塩害を検知、予報し 被害を未然に防ぐ塩害対策アプリ -」(沖縄工業高等専門学校)

また沖縄ですね。

沖縄では、海が近いことから建物や車などを劣化・腐食させる塩害が日常的に発生しています。

そのため、県民は日常的に塩害被害の対策を行っているのですが、情報がなかったり、予報がないことに困っていることから、塩害の情報をわかりやすく伝えるためのアプリを作ったとのことでした。

この作品は、ハードウェアとソフトウェアをうまく組み合わせた課題解決が、とても高専らしくて良かったです。

塩害という課題に対して、安価なセンサーの自作(付着した塩を水で流して、その水の電気抵抗で判定)というところから入っている点がユニークでかつ、気象庁データを前提とした塩害予報まで作っており、システム全体として非常によく考えられ、完成度が高かったです。

地域で実際に頭を悩ませている課題を、実現可能な技術かつローコストで解決しようというトライが、とても素敵だなと思いました。

競技部門

競技部門はその性質上、結果がすべての部門なのですが、やはり各チームがどのような解法で挑んできたのかは気になります。

特に決勝で明暗を分けたのは「一般抜き型」の使い方だったように思います。

「一般抜き型」をうまく使いこなし、見事優勝された松江高専のみなさん、おめでとうございます。

決勝戦の後には参加者の皆さんと交流させていただき、各校の手を明かし合っている会話を楽しませていただきました。

中でも、準決勝ではトラブル(?)によって惜しくも敗退してしまった八戸高専のソルバーは、中々にユニークな戦法で、お話を聞いていて気持ちが良かったです。

動いているシーンと手数を見せていただきましたが、どうやら順調に動けば圧倒的な手数の少なさが期待できたようです。

ライバル同士でお互いの手を明かし、次に向けて切磋琢磨していく様子は、競技部門の参加者のユニークなところだと思います。

みなさんの解法がブログになって出てくるのを楽しみにしています。

全体的な感想

今回のオプティムからの参加は、初参加のメンバーが半分、例年参加しているメンバーが半分でした。

長年参加しているメンバーの視点からは、作品の質や技術の変遷などを感じました。

技術的にもモダンな技術が使われていたり、AIを利用しているなど、私たちが現役の時代と比べると大幅に進化を感じますし、特に近年はデモやプレゼン、デザインの質が大幅に上がっているように感じます。

初めて参加したメンバーの視点からは、高専生のパワーに圧倒し、とても刺激を受けていました。

特にチームのリーダーやアイデアの発案者は、実課題と真剣に向き合って作品を考えていて、それぞれの思いを語る熱量がすごいなと感じたようです。

私は高専プロコンが大好きで、学生の頃は選手として参加し、就職してからは一般観客や協賛企業として毎年見ているのですが、いつもこのコンテストはすごいものだな、と感じています。

正直、高専プロコンは学生にとって非常にハードなコンテストです。

独創的なアイデアを考え、書類審査を勝ち抜き、実際に動く作品として完成させ、場合によっては実際に利用してもらったフィードバックなどを反映し、マニュアルを作成し、当日は審査員や観客に向けてデモ・プレゼンを行わなければなりません。

学生ですのでもちろん平日は授業があり、制作に使えるのは放課後や休日といった限られた時間しかありません。また、学生という身分なので、リソースも非常に限られます。

それでも自分たちの想いと向き合い、課題と真っ直ぐ真剣に向き合って出来た作品というのは、本当に素晴らしいですし、こういう気持ちが大事なんだな、という気持ちを思い返させてくれます。

今年も高専プロコンに参加することが出来て、とても良かったなと思います。

最後に

参加された学生・指導教員の皆さん、今年もユニークで素敵な作品で楽しませていただき、ありがとうございました。 また高専プロコンというコンテストが成り立っているのは、プロコン委員の先生方や運営補助の学生の皆さんのおかげです。運営お疲れ様でした。

来年の高専プロコンに参加しに行くのが、今から楽しみです!

また来年、今度は松江で会いましょう!

オプティムでは、高専プロコンに参加されている高専生に負けないよう、各産業のDX化・課題解決に向けて日々現実の課題と向き合っております。 そういった難しい実課題を、技術を追求して解決していくことを楽しみながら共に働く仲間を募集しています。 www.optim.co.jp