🌅はじめに

R&D チームの葉山です。

いよいよ来月の 2025年4月1日 に国土地理院から「ジオイド 2024 日本とその周辺」(以降、ジオイド 2024 と呼称)の正式版が公開予定です。

(ジオイドについて詳しくない方は、ぜひ以下の国土地理院のページをご参照ください)

現行の「日本のジオイド 2011 (Ver.2.2)」(以降、ジオイド 2011 と呼称)から新たなジオイド 2024 へと移行することで様々なメリット(後述)が見込まれており、今後公共測量などを行う上でもこの新たなジオイドへの対応は必須となってきます。

本記事では「ジオイド 2024 日本とその周辺」について、主にプログラマ目線でどういったものなのかをご紹介いたします。もしまだ対応のご準備ができていない方は、本記事をご覧ください!

👍ジオイド 2024 への移行によるメリット

そもそも今回のジオイドの移行によってどのようなメリットがあるのでしょうか?

ジオイドの算出方法には以下の 2 種類が存在します。

- 実測ジオイド

- 衛星測位によって計測した楕円体高から、日本水準原点*1を基準とした水準測量によって計測した標高を引くことで算出する

- 重力ジオイド

- 衛星・地上・海上などで計測した重力データをもとに算出する

現行のジオイド 2011 は実測ジオイドと重力ジオイドを組み合わせて構築されています。しかし、水準測量には日本水準原点からの距離に応じて誤差が累積するという性質があるため、その結果を利用する実測ジオイドにも同様の問題が生じてしまいます。そこで、ジオイド 2024 では航空重力データを新たに加え、重力ジオイドを高精度化することで、重力ジオイドのみを利用した構築を実現しています。さらに、重力ジオイドであれば広範囲を効率的に計測することが可能となるため、災害等で標高の改定が必要となった場合にも迅速な提供が可能となります。*2

🧮ジオイド・モデルとジオイド高の計算方法

衛星測位(GNSS測量)によって楕円体高を測定したのち、標高に換算するためにはジオイド高を求める必要があります。そのジオイド高を算出するために提供されているのが、ジオイド・モデルです(詳しくは ジオイドのモデリング | 国土地理院 をご覧ください)。

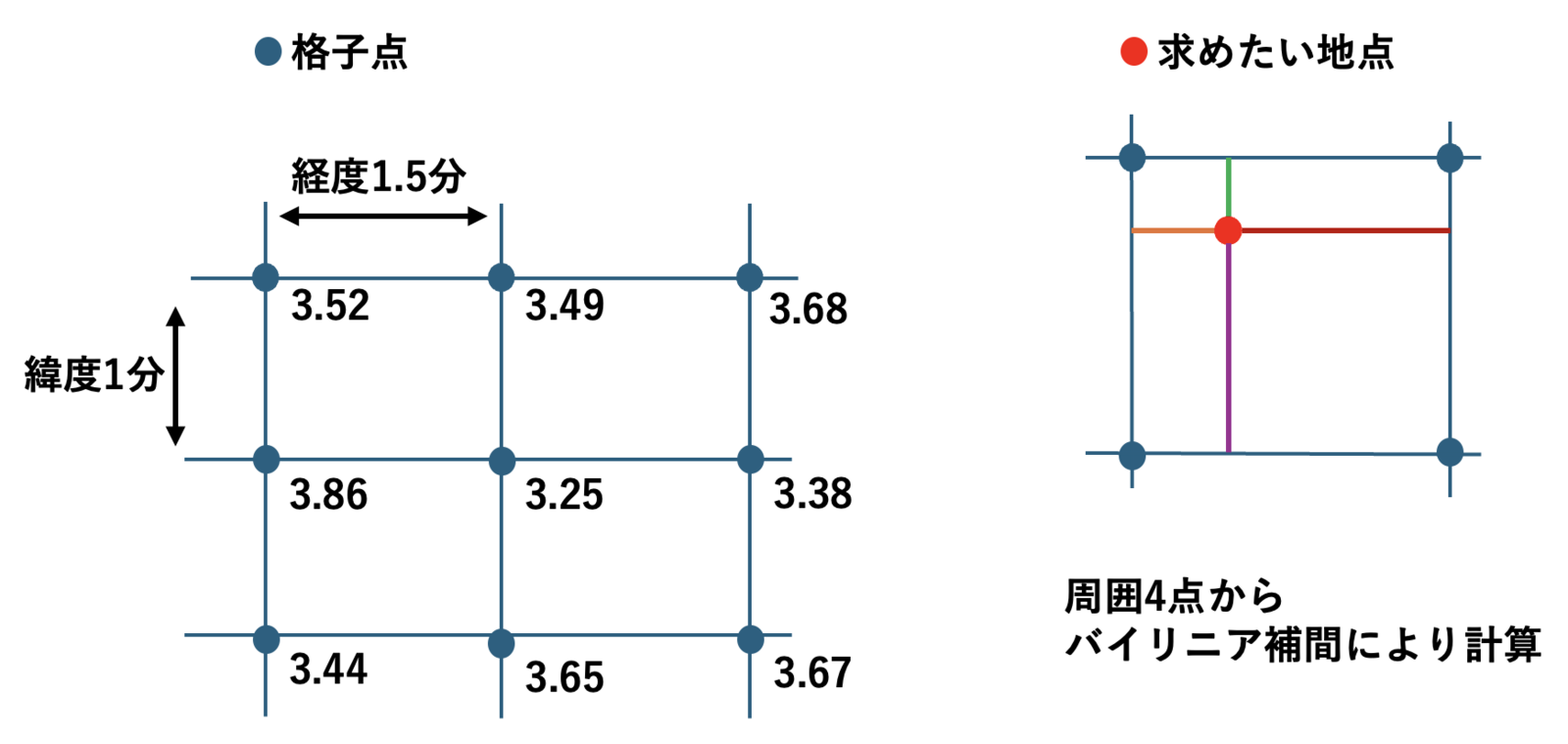

ジオイド・モデルは格子点上にジオイド高の値が並んだデータとして提供されています。現行の「日本のジオイド 2011 (Ver.2.2)」、および提供予定のジオイド 2024 では緯度1分、経度1.5分間隔で格子点が配置されています。そして、実際にジオイド高を算出する際は、算出したい地点の周囲4つの格子点からバイリニア補間によりジオイド高の値を計算します(ただし、周囲4点のうちいずれか一つでも値が定義されていない場合、計算結果は無効値となります)。

ジオイド・モデルはジオイド 2011 までは XML 形式によって提供されていましたが、ジオイド 2024 からは ISG 形式に変更されています。

ISG 形式で提供されるジオイド・モデルは以下のような形式となっており、最初にメタデータ(begin_of_head から end_of_head までの行)が記載されたのち、データ部には格子点のジオイド高の値が並んだような形式をしています。データ部の一番左上の値が最西端・最北端の値になっており、行ごとに緯度 1 分間隔、列ごとに経度 1.5 分間隔でジオイド高の値が並んでいます。

begin_of_head ================================================ model name : モデル名 model year : 作成年 model type : モデルタイプ(重力データに基づくか、水準測量データに基づくか、など) data type : 起伏データの種類 data units : 単位 ... end_of_head ================================================== XX.XXXX XX.XXXX XX.XXXX XX.XXXX XX.XXXX ... XX.XXXX XX.XXXX XX.XXXX XX.XXXX XX.XXXX ... ...

✅ジオイド 2011 と ジオイド 2024 の比較

現行のジオイド 2011 との違いとして、データが提供される範囲が拡大されています。

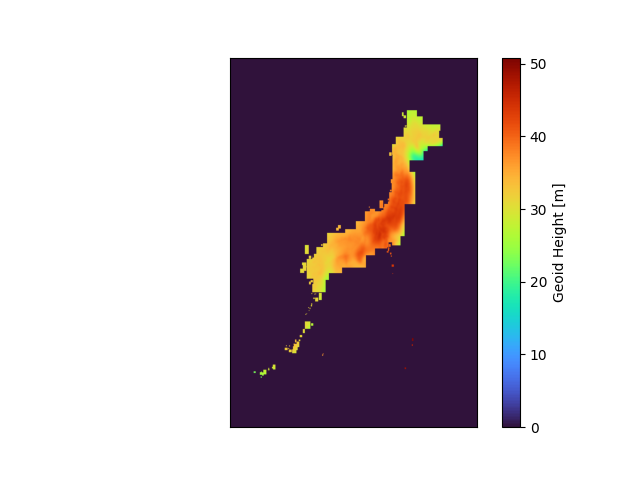

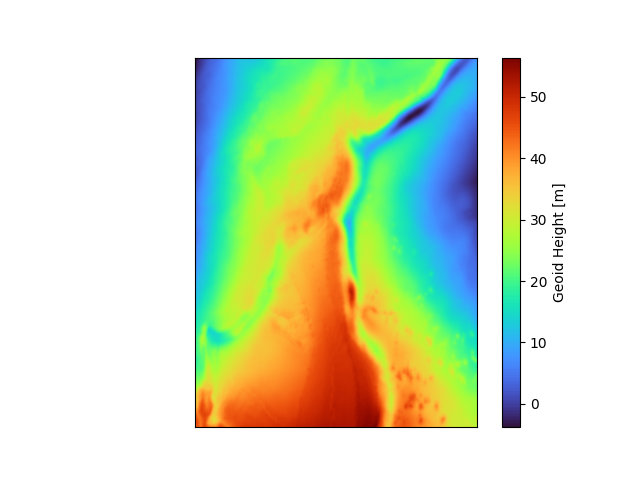

まず、ジオイド 2011 が定義される範囲は北緯 20〜50°、東経 120〜150° の範囲でした。それに対して、ジオイド 2024 では北緯 15〜50°、東経 120〜160°と若干拡大しています。また、ジオイド 2011 では基本的に陸地をカバーするような格子点にのみジオイド高の値が与えられていたのが、ジオイド 2024 では定義範囲全体(海上も含む)に対してジオイド高の値が与えられています。

両者を可視化して比較してみると、以下のようになります。ジオイド 2011 の方ではジオイド高が与えられていない格子点が多く存在するため、それらの値は 0 としてプロットしています。

若干エリアが拡大している点と、陸地以外の地点でもジオイド高の値が与えられている点が分かるかと思います。

| 日本のジオイド 2011 (Ver.2.2) | ジオイド 2024 日本とその周辺 |

|---|---|

|

|

出典:国土地理院ウェブサイト(https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_reference.html)「日本のジオイド 2011 (Ver.2.2)」「ジオイド2024 日本とその周辺(試行版)」を加工して作成

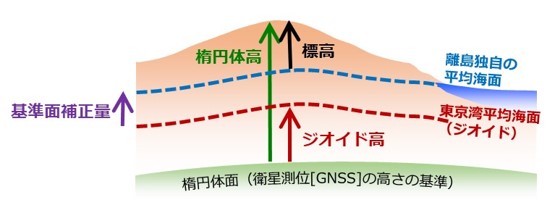

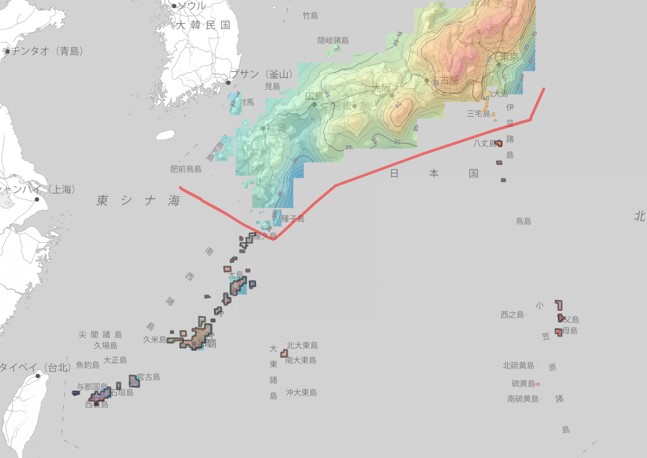

🎚️基準面補正量

「ジオイド2024 日本とその周辺」は東京湾平均海面を基準としたジオイドとなりますが、一部の離島のエリアではその離島独自の平均海面からの標高を求めることが必要となります。従って、東京湾平均海面とその離島独自の平均海面との差分を求める必要があります。これを「基準面補正量」と呼び、以下の図に示されたエリア(赤線より下)ではジオイド高 & 基準面補正量の両方を計算した上で、標高と楕円体高の相互変換が可能となります。

出典:国土地理院ウェブサイト(https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html)

なお、基準面補正量の計算が可能な「基準面補正パラメータ」(ジオイド・モデルと同じ ISG 形式)は、2025年4月1日以降、基盤地図情報ダウンロードサービスからダウンロードができるようです。さらに、標高体系移行の円滑化を図るために、一時的に「ジオイド2024 日本とその周辺」と「基準面補正パラメータ」を足し合わせて統合したファイルも提供されるようです。

このことから、統合ファイルが提供される間は、ジオイド・モデルのファイルを差し替えるだけで同じアルゴリズムで計算が可能となりそうです。

📚おわりに

ジオイド 2011 からデータ範囲が拡大され、さらに高精度な標高の計算が可能となるジオイド 2024 の正式版がまもなく公開されます。従来と異なる点として基準面補正量も合わせて提供される予定ですので、そちらの考慮もしておきましょう。本記事がみなさまのジオイド対応の一助となれば幸いです!

また今後もジオイドのアップデートは随時行われることが予想されますので、適切なタイミングで対応ができるように引き続き新たな情報を追っていきたいと思います。

オプティムでは土木・建設領域を含めた、さまざまな領域の DX 推進に興味のあるエンジニアを募集しています。ぜひ以下の採用ページもご覧ください!

*1:東京都千代田区永田町1丁目にあります

*2:第53回国土地理院報告会 「全国の標高成果の改定~衛星測位を基盤とする新しい標高へ~」を参考 https://www.gsi.go.jp/REPORT/HAPPYOU/2024/pdf/53_07.pdf